2016年02月13日

近代化改修

艦これではありません。フジです。好きな艦娘は夕張です。

今回はサバゲーに必ず持って行く銃であるこちら。

ARES M4 CQCの改修です。

以前からの変更点はMIADタイプのグリップに交換してあります。

安定した初速から来る直進安定性、打撃音の少ない静かな発射音、取り回しの良い短さと軽さ、マイクロスイッチによるトリガーの確実性により今でも第一線で使えるレベルです。私の持っているエアソフトガンの中で一番のヒット数を稼いでいる銃でもあります。

しかし最近ハニーバジャーの出番が多く持って行くけど予備役扱いになっています。

そこで今回は内部パーツの交換によるスペックの底上げを行いたいと思います。

メインで用意したのはこちら。

二度目の登場、サマリウムコバルトモーターです。

以前ASG製のモーターを購入した記事を書きましたがその時購入する予定だったモーターです。一念発起して近所のガンショップで買いました。やはりマルイ製パーツは安心できます。

M4 CQCにはマルイ製EG1000モーターが入っています。これと交換します。

やはり慣らしは欠かせません。プラシーボ効果の面もあります。

その後SBDを取り付けて完了です。

次はトリガーストロークです。

非マイクロスイッチ搭載機種ですとトリガーストローク=スイッチの移動量なのであまりにも近すぎるとスイッチ間でスパークしてしまいます(トリガーをゆっくり引いて弾が出る直前になると「ジジジ・・・」と音がします)

スパークするとスイッチの寿命が著しく減るのです(SBDを着けていても避けられません)

マイクロスイッチなら板バネの力で一瞬で「パチン」とスイッチが入ります。逆に言えばトリガーがマイクロスイッチと接触するまでは必要のない動作となります。そこを詰めるのです。

気をつけなければならないのはあまりにも詰めすぎると常に通電した状態になってしまいます。

また通電していなくてもセーフティーが掛からなくなってしまう可能性があります。

そこに気をつければトリガーを少し引いただけで弾が出るようになります。

ただ確実にトリガーに触っただけで弾が出る危険性は高まります。今まで以上にトリガー管理に気をつける必要があります。

詰める方法と言っても簡単。薄いプラ板を瞬間接着剤で貼るだけです。私はブリスターパックから切り出して調整しています。

ここで気をつけねばならないのはプラ板を貼る部分の塗装を剥がさねばなりません。そのままだとポロッと剥がれる場合があります。難しく考えることはない、ヤスリで地の色を出すだけです。

威勢良くベラベラと書きましたが結果的に言うと失敗しました。

このM4はかなり絶妙なところでトリガーのバランスを取っていて少しでも貼り付けるとスイッチを押せないのです。

またマイクロスイッチの動作も特殊で

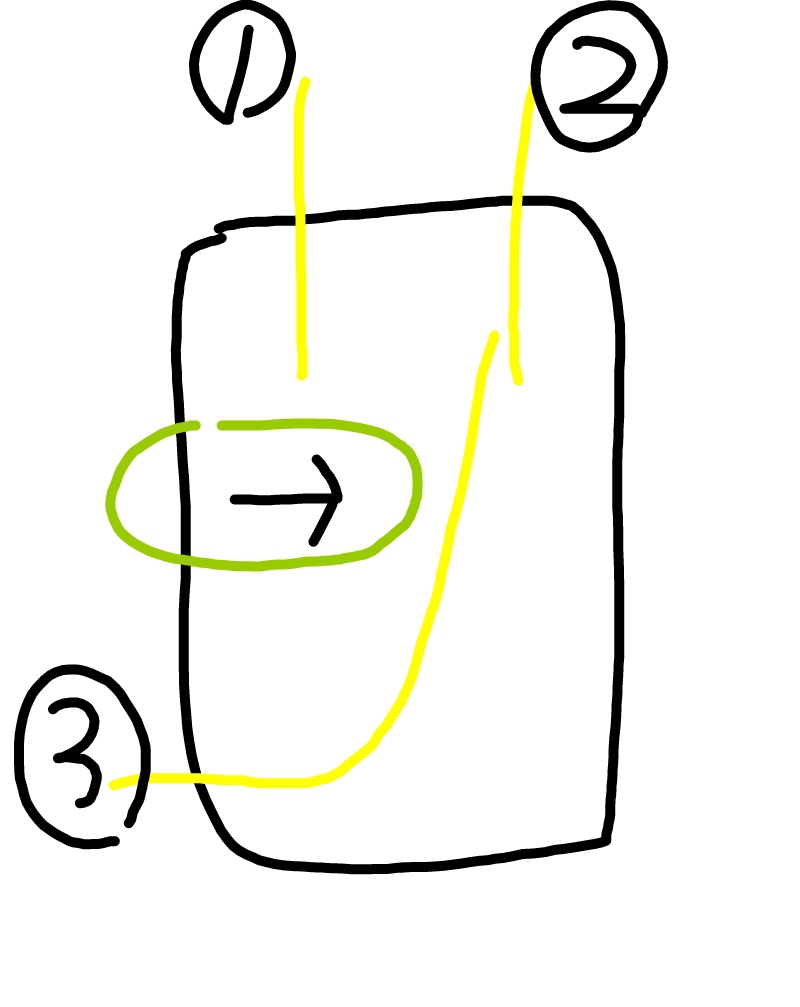

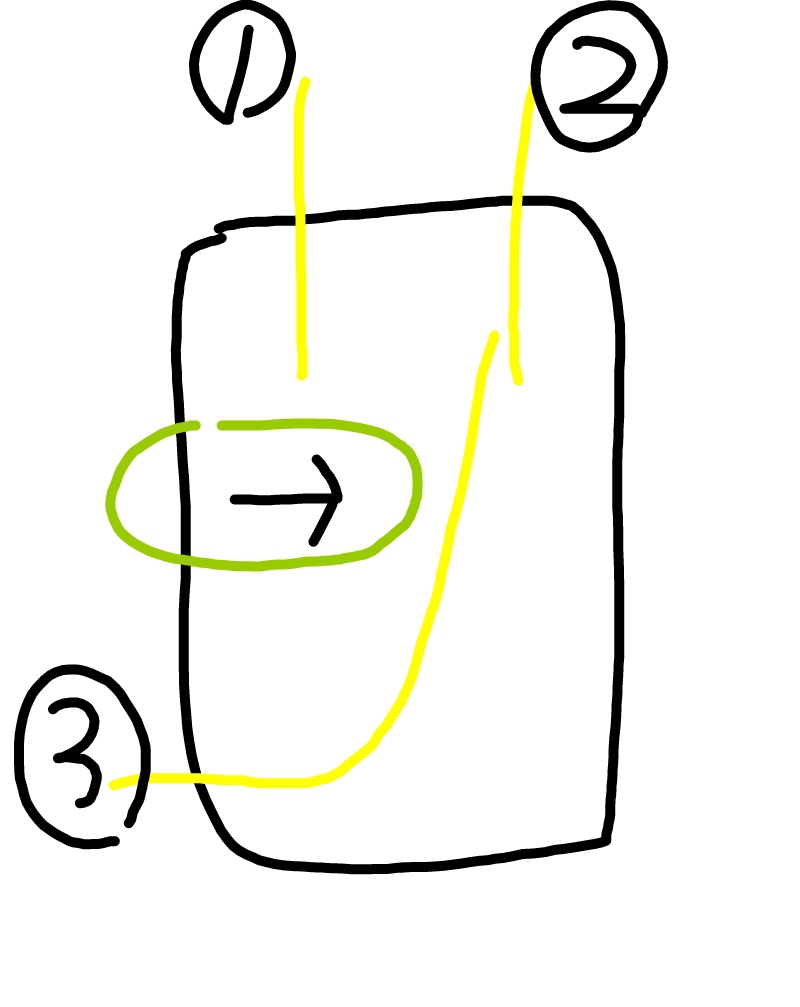

簡単なマイクロスイッチの図です。これで通常状態です。①と③が繋がっています。

緑色のスイッチを押すと②と③が繋がります。

もし単純なオンオフなら②と③にそれぞれコードを繋げばいいのですが・・・

このM4の場合は押されている状態で保持されています。トリガーを引くと・・・

スイッチが戻る形になります。なのでコードは①と③に接続されています。

何故このような構造になったのかは謎です。因みにS&Tのタボールのスイッチも全く同じでした。

せっかく分解したのでグリスアップしてメカボックスを閉じます。何回か逆転防止ラッチが吹き飛びました。慌てない慌てない・・・

また、このM4も後方からスプリングが取り出せるタイプです。

ただしフレーム後部はこのような構造・・・

ヤスリでガリガリっと削って・・・

はい完成。樹脂フレームなので難しくはないはずです。

そして部屋に転がっていたパーツをつけて・・・

はい完成!でもなんかデジャブ感が・・・

やっぱりね。使いやすさを求めると何処かしら似てきますね。

因みにレスポンスは今までのが「ニンバン!」としたら「スバン!」な感じです。表現しにくいですが比べると確実に差があります。

これでどちらを使おうとも100パーセントの力を出せそうです(当社比)

因みに初速を計ってみたら88m/s前後でした。安心して使えます。

フジ

今回はサバゲーに必ず持って行く銃であるこちら。

ARES M4 CQCの改修です。

以前からの変更点はMIADタイプのグリップに交換してあります。

安定した初速から来る直進安定性、打撃音の少ない静かな発射音、取り回しの良い短さと軽さ、マイクロスイッチによるトリガーの確実性により今でも第一線で使えるレベルです。私の持っているエアソフトガンの中で一番のヒット数を稼いでいる銃でもあります。

しかし最近ハニーバジャーの出番が多く持って行くけど予備役扱いになっています。

そこで今回は内部パーツの交換によるスペックの底上げを行いたいと思います。

メインで用意したのはこちら。

二度目の登場、サマリウムコバルトモーターです。

以前ASG製のモーターを購入した記事を書きましたがその時購入する予定だったモーターです。一念発起して近所のガンショップで買いました。やはりマルイ製パーツは安心できます。

M4 CQCにはマルイ製EG1000モーターが入っています。これと交換します。

やはり慣らしは欠かせません。プラシーボ効果の面もあります。

その後SBDを取り付けて完了です。

次はトリガーストロークです。

非マイクロスイッチ搭載機種ですとトリガーストローク=スイッチの移動量なのであまりにも近すぎるとスイッチ間でスパークしてしまいます(トリガーをゆっくり引いて弾が出る直前になると「ジジジ・・・」と音がします)

スパークするとスイッチの寿命が著しく減るのです(SBDを着けていても避けられません)

マイクロスイッチなら板バネの力で一瞬で「パチン」とスイッチが入ります。逆に言えばトリガーがマイクロスイッチと接触するまでは必要のない動作となります。そこを詰めるのです。

気をつけなければならないのはあまりにも詰めすぎると常に通電した状態になってしまいます。

また通電していなくてもセーフティーが掛からなくなってしまう可能性があります。

そこに気をつければトリガーを少し引いただけで弾が出るようになります。

ただ確実にトリガーに触っただけで弾が出る危険性は高まります。今まで以上にトリガー管理に気をつける必要があります。

詰める方法と言っても簡単。薄いプラ板を瞬間接着剤で貼るだけです。私はブリスターパックから切り出して調整しています。

ここで気をつけねばならないのはプラ板を貼る部分の塗装を剥がさねばなりません。そのままだとポロッと剥がれる場合があります。難しく考えることはない、ヤスリで地の色を出すだけです。

威勢良くベラベラと書きましたが結果的に言うと失敗しました。

このM4はかなり絶妙なところでトリガーのバランスを取っていて少しでも貼り付けるとスイッチを押せないのです。

またマイクロスイッチの動作も特殊で

簡単なマイクロスイッチの図です。これで通常状態です。①と③が繋がっています。

緑色のスイッチを押すと②と③が繋がります。

もし単純なオンオフなら②と③にそれぞれコードを繋げばいいのですが・・・

このM4の場合は押されている状態で保持されています。トリガーを引くと・・・

スイッチが戻る形になります。なのでコードは①と③に接続されています。

何故このような構造になったのかは謎です。因みにS&Tのタボールのスイッチも全く同じでした。

せっかく分解したのでグリスアップしてメカボックスを閉じます。何回か逆転防止ラッチが吹き飛びました。慌てない慌てない・・・

また、このM4も後方からスプリングが取り出せるタイプです。

ただしフレーム後部はこのような構造・・・

ヤスリでガリガリっと削って・・・

はい完成。樹脂フレームなので難しくはないはずです。

そして部屋に転がっていたパーツをつけて・・・

はい完成!でもなんかデジャブ感が・・・

やっぱりね。使いやすさを求めると何処かしら似てきますね。

因みにレスポンスは今までのが「ニンバン!」としたら「スバン!」な感じです。表現しにくいですが比べると確実に差があります。

これでどちらを使おうとも100パーセントの力を出せそうです(当社比)

因みに初速を計ってみたら88m/s前後でした。安心して使えます。

フジ